構造設計の外注は、費用が不透明で不安ですよね。「安さだけで決めるとかえって失敗するんじゃないか?」と心配している方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そんな不安を解消できるよう、構造設計の外注する際の費用相場や、本当に信頼できる構造設計パートナーの見つけ方を、現場のリアルな視点を交えながらお伝えします。

読めばきっと、外注が単なる「コスト削減策」ではなく、「会社を成長させるための大切な一歩」だと感じられるはずです。

構造設計の外注費用相場とコストだけで判断するリスク

構造設計の外注にかかる費用は、業務の範囲や建物の規模で大きく変わってきます。

設計一式を依頼する場合

建物全体の構造計算から図面作成、確認審査対応までをまるごと任せる場合、費用は数十万円から数百万円が一般的です。当然ですが、業務量が膨大になるので、建物の規模が大きくなるほど費用も高くなります。

部分的な業務を依頼する場合

構造計算の一部だけをお願いしたり、構造図作成のみを依頼する、といった限定的な業務であれば、数十万円から依頼できるケースが多く、費用を抑えやすいのがメリットです。

外注費は、建物の規模や難易度に比例して増えていきます。これは、必要となる技術力や作業工数が増えるためです。

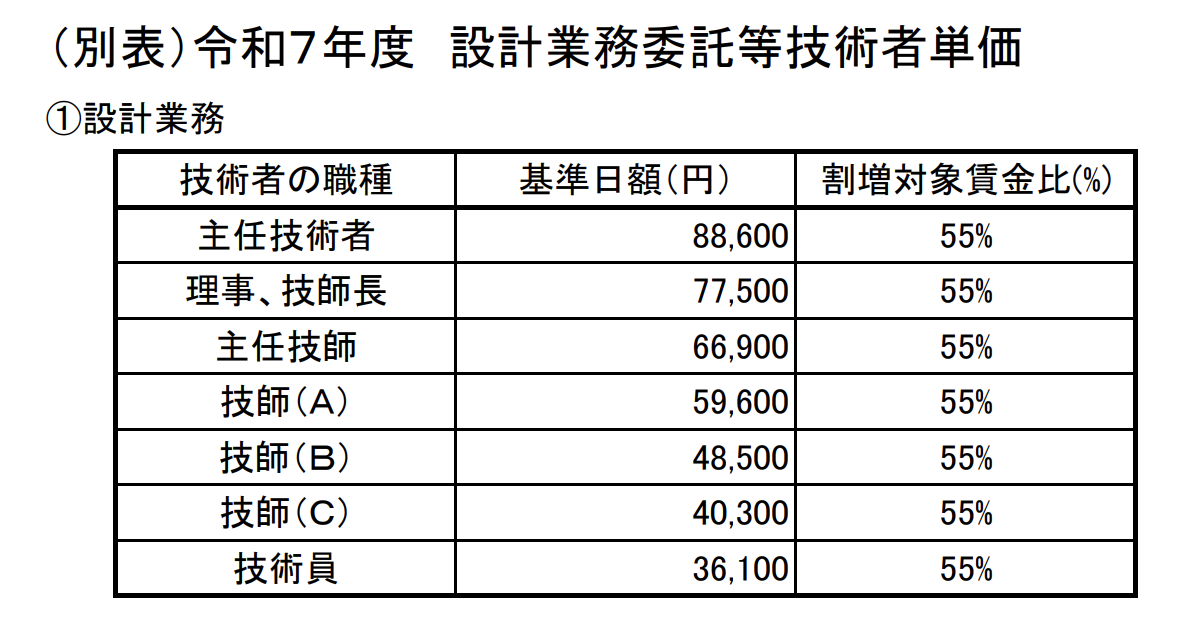

たとえば、国土交通省が公表している「令和7年度 設計業務委託等技術者単価」によれば、建築構造設計業務に従事する主任技師クラスの基準日額は1日あたり66,900円と定められています。

この金額はあくまで標準的な水準であり、建物の規模や構造種別、求められる専門性によって費用は前後します。

以上の基準をもとに計算すると、

たとえば主任技師クラスの構造設計者が2名体制で耐震診断を5日間行った場合

66,900円 × 5日 × 2名で、約67万円となります。

木造住宅の構造計算では作業が比較的シンプルなため50万円前後に収まることもありますが、例えば平屋鉄骨造の店舗など工数が増える案件では200万円前後になることが多く、さらに規模の大きな鉄筋コンクリート造の分譲マンションや特殊な構造形式を扱う場合には1000万円を超える場合もあります。

また、工事費の2%が設計料の目安とされていますが、その中には意匠設計料や設備設計料も含まれており、構造設計料はその一部にあたります。

あらかじめ、こういった背景を知っておくと、見積金額が「なぜこの金額なのか」納得しやすいでしょう。

ただし、費用だけで外注先を選ぶのは注意が必要です。「安ければOK!」と安易に決めてしまった結果、計算ミスや修正のやり直しが発生して、結果的に追加費用がかさんだり、納期が大幅に遅れたりすることもあります。

本当に信頼できる外注先の選び方

安心して任せられるパートナーを見つけるには、「安さ」だけではなく「スキル」「実績」「対応スピード」の3点で判断することが大切です。

- スキル(技術力・専門性)

構造設計の外注先を選ぶ上で最初に見るべきは、技術力です。- 保有資格:構造設計一級建築士、一級建築士など、専門的な資格を持っているか。

- 得意分野:RC造(鉄筋コンクリート造)やS造(鉄骨造)など、過去の実績や専門性が自社の案件に合っているか。

- 対応ソフト:RevitやBIM、構造解析ソフトなど、自社が求める計算ソフトやツールを使いこなせるか。

- 実績(信頼性)

- 過去の案件:過去に担当した建物の用途や規模感が、自社の依頼内容に近いか。

- リピート発注:同じ依頼主から繰り返し依頼されているか。

- 納期順守:工程管理を行い、スケジュールをしっかり守ることができるか。

- 対応スピード(柔軟性・コミュニケーション)

- レスポンスの速さ:問い合わせや質問に対する返信がスムーズか。

- 報告の頻度:進捗状況をきちんと報告してくれるか。

- 柔軟性:急な設計変更や追加対応にも、快く応じてもらえるか。特に構造設計は意匠設計や設備設計と並行して進むため、外注先とのコミュニケーションが滞ると全体工程に影響する。

見積りを比較する際は、金額だけではなく、「何が、どこまで業務範囲に含まれているか」をしっかり確認してください。

特に「設計料一式」という表記には注意が必要で、その認識の違いから契約後に「これは追加費用です」と言われるリスクがあります。

金額だけにとらわれず業務内容と業務範囲を必ず比較・確認することが賢い選び方です。

構造設計を外注するメリットとデメリット

外注の構造設計者をうまく活用するには、メリットとデメリットの両方を理解し、どう付き合っていくか対策を立てることが大切です。

構造設計を外注するメリット

- 人件費と雇用リスクを削減

必要な時だけ専門家を活用することで、正社員にかかる継続的な給与や社会保険料などの固定費を抑えられます。 - 専門性を活用できる

自社にない知識や経験を持つ外部の構造設計者と組むことで、大規模案件や特殊構造など、今まで挑戦できなかった仕事にも手が届きます。 - 繁忙期の負担を軽減

業務が集中する時期に外注を使えば、建築業界でも問題となっている社員の残業を減らせるうえ、納期遅延の心配もなくなります。

たとえば、繁忙期に外注を活用することで、残業時間を月40時間削減できた事例や、自社に不足している免震構造に強い外注の構造設計者に依頼することで、コンペ提案の精度が上がり受注に繋がった事例もあります。

構造設計を外注するデメリット

- 品質への不安

外注先によってスキルの差があるため、「思った通りの仕上がりにならないのでは…」という心配はつきものです。 - コミュニケーションコスト

情報共有や進捗確認の手間が発生し、社員間のやり取りよりも多くの時間と労力がかかることがあります。 - 情報漏洩リスク

設計情報やプロジェクトの内容は機密性が高いので、取り扱いには最大限の注意が必要です。

デメリットを最小限にするには、契約内容を曖昧にせず、情報共有のルールを明確に決めておくことがポイントです。

成果物の範囲や納期を契約書に明記すれば、追加費用や責任の押し付け合いを防げます。

さらに、進捗確認の場を定期的に設け、外注先との窓口を一本化することで意思疎通の負担を軽減できます。

「ストラボpartner」では、専属スタッフが外注先のマッチングから業務のスムーズな進行までサポートするため、安心してご利用いただけます!

構造設計を外注する流れとやり方

初めて構造設計を外注する際は、どのような手順で進めるか不安ですよね。基本の流れを理解しておけば、準備不足によるトラブルを防ぎ、スムーズに依頼を進められます。

- 依頼準備(情報整理)

まずは社内で必要な情報をまとめましょう。準備不足は後々の手戻りや追加費用の原因になりやすいので、丁寧に進めることが大切です。- 意匠図面、計画図、用途、構造種別などの条件を整理する。

- 構造計算書や伏図など、必要な成果物を明確にする。

- 外注に任せる範囲を定義する(一式依頼か、一部依頼か)。

- 外注先の選定と見積り依頼

次に複数の外注先へ見積りを依頼し、比較検討します。金額だけでなく、実績や対応力なども必ずチェックしましょう。- 実績や得意分野を確認する。

- 見積り内容と契約条件を照らし合わせる。

- 必要に応じて面談や質疑応答を行う。

- 契約とスケジュール調整

外注先を決めたら契約を締結し、プロジェクトの進め方を明確にします。業務範囲を曖昧にすると、後々のトラブルにつながりますので注意してください。- 業務範囲や成果物を明記する。

- 修正対応や追加費用の条件を確認する。

- 全体スケジュールを共有し、役割分担を明確にする。

- 業務進行(設計・計算)

業務が始まったら、進捗管理と情報共有が重要です。特に意匠変更が発生した場合は、迅速な対応が求められます。- 定期的に中間報告を受ける。

- 他部門との情報共有を徹底する。

- 修正・変更が出た場合は契約条件に基づいて対応する。

- 成果物の確認と納品

納品された成果物が契約通りかどうか、品質チェックを行います。確認を怠ると、申請段階や施工段階で大きな問題につながることがあります。- 契約範囲に沿った成果物になっているか確認する。

- 品質・精度を社内でチェックする。

- 必要に応じて第三者の検証を行う。

- フィードバックと関係構築

外注先とは一度の取引で終わらせるのではなく、継続的なパートナー関係を築くことが理想です。- 業務終了後にフィードバックを共有する。

- 改善点を整理し、次回の依頼に活かす。

- 信頼関係を積み重ねて、将来の案件もスムーズに進められる体制を作る。

外注の導入を検討すべきタイミング

外注は、単なる人手不足の解消策ではなく、会社をさらに成長させるための重要な戦略のひとつです。

- 繁忙期で人手が足りないとき

一時的なリソース不足を解消し、スケジュールを無理なく守りながら、業務を進められます。 - 専門性が必要な案件に直面したとき

免震構造や特殊な構造など、高度なスキルが求められる仕事では、経験豊富なプロに頼むのが一番の近道です。無理に社内で対応すると設計精度が落ちたり手戻りが増えたりするリスクがあるため、専門性が問われる場面こそ外注のメリットが際立ちます。 - 採用コストを抑えたいとき

正社員を雇用すると固定費が発生します。景気や案件数に左右されやすい建築業界では、必要なときだけプロの力を借りられる外注は、会社経営を柔軟にしてくれます。

特に構造計算は、専門性が高く、知見や経験がないと作業効率が著しく低下する作業なので、外注に適している業務と言えるでしょう。

大規模建築や特殊な解析手法が必要な案件、社内に構造設計を専門とする人材がいない場合などは、構造計算を外注することで大幅な効率化が可能になります。

構造計算の外注に関するよくある質問

外注を検討する際、多くの方が「品質は大丈夫なのか?」「社内でやるべき範囲はどこまでなのか?」といった疑問を抱きます。

こうした不安を解消しないまま依頼してしまうと、後からトラブルにつながることも少なくありません。

本章では特に多い質問を6つ取り上げ、安心して外注できるポイントを解説します。

外注だからといって必ずしも品質が下がるわけではありません。むしろ専門性の高い外注先に依頼すれば、社内では対応できない分野をカバーできるため、成果物の精度が上がることもあります。

大切なのは、依頼前にスキルや実績を確認し、成果物の範囲を明確にしておくことです。

すべてを外注に任せる必要はなく、社内の強みを活かしつつ足りない部分を補うのが理想です。

例えば、意匠図との調整や簡単なチェックは社内で行い、複雑な構造計算や確認申請対応といった専門性の高い部分を外注するケースが多く見られます。

契約段階で業務範囲や納期、成果物の内容、修正回数、追加費用の条件、責任分担を明記しておくことが最も重要です。

範囲が曖昧なまま進めると「契約対象外」と追加請求が発生したり、納期遅延の原因になったりします。

費用が合わないと感じた場合でも、すぐに断るのではなく「業務範囲の見直し」で調整できることがあります。

例えば、図面作成を社内で行い構造計算だけ外注するなど、役割を分けることでコストを下げられる場合があります。

秘密保持契約(NDA)を結ぶことでリスクを最小化できます。さらに、過去の取引実績やセキュリティ体制を確認することが重要です。

作業単価は構造設計事務所やエンジニアによって異なりますが、金額差が生じる大きな要因のひとつに「設計に伴うコミュニケーション量」が挙げられます。

たとえば、初期段階から意匠図が確定しており、納まり・部材が明確に決まっていて、過去案件の実績をもとに手戻りなく進められる場合には、工数が少なく済むため構造設計費用は安く見積もられます。

一方で、設計の方向性がまだ定まっておらず、ケーススタディを多く含むことが想定される場合には、検討に工数がかかるため、構造設計費用は高くなる傾向があります。

構造設計の外注は「信頼」と「戦略」が成功の鍵

構造設計の外注を成功させるには、安さではなく、安心して任せられる相手と出会うことが何よりも重要です。

外注は、単なる作業の委託ではなく、自社の弱みを補い、案件の幅を広げ、企業の競争力を高めるための強力な武器となります。今回ご紹介したポイントを参考に、ぜひ、外注の構造設計者を「会社の未来を拓くための戦略」として取り入れてみてください。

構造設計の外注先をお探しの方は、ぜひ「ストラボpartner」にご相談ください。

ストラボpartnerでは、全国対応で豊富なデータベースから御社に最適なエンジニアをご紹介します!

監修者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)

株式会社ストラボ 代表取締役

オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。

2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。

構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。