構造設計の中でも、地盤と基礎は経験と専門知識が特に問われる分野です。若手設計者の皆さんにとって、地盤調査データの読み解き、地盤改良や杭基礎の選定は、「安全」と「コスト」のバランスを取るプレッシャーで、特に不安を感じやすいテーマでしょう。

この記事では、無料で使える地盤情報無料サイトや建築基礎の総合アドバイザーをご紹介します。経験の少ない構造設計者が陥りがちな基礎設計のミスと、コスト削減とリスク回避を両立させる具体的な手順も解説します。

構造設計者が地盤調査データでハマる「3つの落とし穴」

地盤改良や杭基礎にかかる費用は、プロジェクト全体の予算を大きく左右します。安全性を犠牲にせず、経済性と安全性を両立させるには、次の3つの間違いを避け、早い段階で見積もりの精度を上げることが重要です。

■1.SWSやボーリングデータにない「地盤の不陸」リスク

地盤データは調査した一点の情報にすぎません。造成地や埋立地では、敷地内で地層が急に変わる不陸が頻繁に起こります。データが示す換算N値の平均値だけを見て満足せず、データ間の局所的な差や、敷地外の土木工事の履歴まで調べないと、不同沈下という重大なミスにつながります。問われているのは、データの信頼性ではなく、解釈の深さです。

近隣の過去の地盤調査や行政で出している地域の地盤の構成や状況を知ることで支持層が安定しているかどうかを知る物差しの一つになります。

また、その地域に根ざした調査会社や杭の施工業者に意見を求めることでより精度の高い地盤予測をすることができます。

■2.「安全側」の判断が招く、不要なコスト増大のジレンマ

構造設計では安全が最優先ですが、地盤への判断が「安全側」に偏りすぎると、不要なコストが極端に増加します。必要以上に深い改良を選んだり、杭長を長くしたりする判断は、施主にとって不要な費用負担を招きます。クライアントにコスト比較を示し、説明責任を果たすためにも、適切な杭工法・改良工法の費用対効果を見極める知識が必要です。

また、現地の施工状況や判断も重要です。杭施工時に所定の支持層が想定より深い場合など、管理者と構造設計者が即座に連携を取れる関係強化を図り、対応していける状況を作ることで安全とコストのバランスを取りやすくなります。

■3. 見落としがちな間接コストが総費用を押し上げる危険性

基礎のコストを比較する際は、材料費や工事費だけでなく、見えにくい間接的な費用にも目を向けることが大切です。これを見落とすと、全体のコストで大きな差が出ることがあります。

- 残土処分費

掘削で出る土の処分費用は、規模が大きいほど高くなります。残土がほぼ出ない工法(例:鋼管杭工法など) を選べば、この費用を大幅に減らせます。

- 工期の短縮効果

工期が短くなれば、仮設費、現場管理費、人件費などの間接費を抑えられます。引き渡しが早まることで、別の経済メリットも生まれます。 - 地中部分の躯体費

基礎の工法選定によって地中梁やフーチングなどの地中部分の躯体費は大きく変わります。地中梁は必要か?梁せいは適正か?など上部構造の計画も含めて全体の費用をコントロールすることが求められます。

主要な地盤改良・杭基礎工法の費用と選び方

プロジェクトの初期段階で複数の工法をシミュレーションし、最も費用対効果が高い工法を選ぶことが不可欠です。

ここでは、実務でよく使われる代表的な工法の特徴と、おおよそのコストを紹介します。

■改良工法(浅い層への対策)

| 工法名 | 適用地盤の目安(深さ) | 概算費用(面積あたり) | 主要な特徴と選定ポイント |

| 表層地盤改良工法 | 支持層が浅い場合に最適 | 5,000円~10,000円/㎡ | 地表近くの軟弱層を固める工法。費用を抑えやすく、最も手軽な浅層対策。 |

| 柱状改良工法 | 支持層が約15m程度までの地盤で有効 | 15,000円~30,000円/m | 軟弱層に円柱状の改良体を形成する。中程度の深さの軟弱地盤対策として広く採用される。 |

■杭工法(深い層への対策)

| 工法名 | 適用地盤の目安(深さ) | 概算費用(面積あたり) | 主要な特徴と選定ポイント |

| 鋼管杭工法 | 支持層が約30m程度までの地盤で有効 | 30,000円~60,000円/m | ・既製の鋼管を地中に打ち込む。 ・比較的深い層に対応しつつ、品質が安定している。 ・杭打機がコンパクトで狭小地にも強みがある。 |

| 既製杭工法 | 支持層が約40m程度までの地盤で有効 | 30,000円~60,000円/m | ・あらかじめ工場で製造された杭を使用する。 ・杭一本あたりの支持力は鋼管杭と比較して大きい。 ・近年の高支持力工法では必要な杭の本数が少なく済むため、RC造の高層建物などに強みがある。 |

| 場所打ち杭工法 | 支持層が約60m程度までの地盤で有効 | 40,000円~80,000円/m | ・現場で穴を掘り、鉄筋とコンクリートを流し込んで杭を造る。 ・最も深い層まで対応可能で、大規模・高層建築に採用されることが多い。 ・杭打機も既製杭よりコンパクトであり、都心部のペンシルビルにも採用される。 |

※上記に記載した概算費用は、あくまで一般的な目安です。実際の費用は、地盤の特性、建物の規模、施工場所、および工期など、 個々のプロジェクト条件 によって大きく変動します。正確なコストを把握するためには、必ず専門業者へ正式な地盤調査と見積もりを依頼してください。

絶対に避けたい!基礎設計に不備があった場合の「最悪の結末」

基礎は建物の土台です。上部構造のミスと異なり、完成後に沈下を直す、あるいは杭を打ち直すといった工事は、莫大な費用と時間がかかり、建物の使用停止を伴う最悪の事態になります。

基礎の設計ミスが起きた時、建物やあなたのキャリアにどのように影響すると思いますか。

■建物の不同沈下と、設計者が負う法的・経済的責任

不同沈下は、建物が機能しなくなる深刻な欠陥です。 基礎設計のミスが直接招くこの欠陥は、設計者にとって最も重い法的・経済的責任につながります。設計者は契約不適合責任や不法行為責任を問われ、上部の建物の使用や安全を脅かす場合には数百億円規模の賠償責任や沈下修正工事費を負うリスクがあります。

こうした取り返しが付かない事態を回避するためにも、設計者として未熟なうちは、地盤リスクに対して徹底した検証を行うことを心がけましょう。確実な判断を下すための知識と体制を、日頃から整えておくことが大切です。

構造設計のプロが使う地盤情報の無料サイト・データベース

基礎のコスト最適化は、正確で信頼できる情報から始まります。

構造設計事務所でも日常的に使われている、無料で利用できる情報源をご紹介します。まずは無料で使えるツールからマスターしましょう。

■地盤情報配信サービス『地盤情報ナビ』

多くの構造設計者が日常的に活用している無料の地盤情報配信サービスです。日本全国の地盤の液状化リスクや地震発生確率を地図上で視覚的に確認できます。

| 項目 | 詳細 |

| 提供している情報 | ・液状化危険度揺れやすさ ・活断層などの地盤リスク情報の地図表示 |

| 主な特徴 | 全国の地盤リスクを地図上で簡単に確認でき、視覚的で直感的な把握が可能。プロジェクト初期段階での大まかな状況把握に最適。 |

| コスト削減ポイント | 予定地の地盤リスクを早期に把握し、地盤調査や改良工法の必要性を大まかに検討することで、予期せぬコスト増のリスクを軽減。 |

| 活用例 | 新規プロジェクトの候補地選定時、地盤の安全性に関する初期検討時、施主や関係者への地盤リスク説明補助資料として。 |

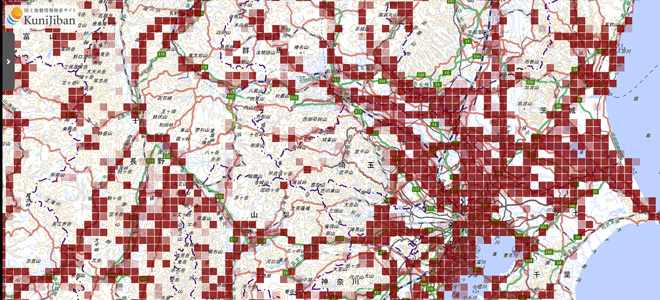

■国土地盤情報検索サイト Kunijiban

国土交通省の機関が提供する、ボーリング調査や土質、地下水などの詳細な地盤情報を閲覧できる公的なデータベースです。公共事業の調査データが広く公開されており、多くの構造設計者が日常的に利用し、専門的な知見に基づいた詳細な把握に役立てています。

| 項目 | 詳細 |

| 提供している情報 | ・ボーリング調査データや地盤に関する専門的な情報の閲覧 |

| 主な特徴 | 公的な機関が保有する信頼性の高い地盤データを利用可能。詳細な地層情報や地下水位などを確認できる。 |

| コスト削減ポイント | 詳細な地盤データを初期段階で活用することで、より精度の高い構造計算や工法選定が可能となり、過剰な設計や不必要な改良工事を回避。 |

| 活用例 | ボーリング調査を検討する前に、対象地の地盤情報を詳細に確認したい時、既存データを利用してより経済的な工法を検討したい時など |

判断ミスを防ぐ!「プロのアドバイザー」を頼るという選択肢

無料で得られる情報や汎用ツールをご紹介しましたが、無料である以上、使いこなすにはある程度の経験が必要です。また、日常的に使う構造計算ソフトの基礎設計モジュール、主にデータに基づく計算をするツールも、基礎設計の判断に必要な要素の一部しかカバーできないという限界があります。

| 構造計算ソフトができること | 構造計算ソフトの限界 | |

| 安全性 | 下記のような、構造耐力上の安全性の検証ができる。 ・長期許容支持力度の計算 ・杭頭処理の設計 |

地盤調査データの解釈の妥当性は判断できない。※入力データが正しい前提 |

| 経済性 | 簡易な杭基礎の検討ができる。 | 工法選定の最適性や、実際の施工コスト比較の妥当性までは判断できない。 |

| 総合判断 | できない。 | 最終的な経済性と安全性のバランスをとる判断は、設計者の知見に委ねられる。 |

特に、「現場特有の判断が難しい領域」と、数千万円規模のコスト削減を実現する最適工法の選定は、専門的な知見なしには不可能です。

構造設計者として最高の成果を出し、リスクを最小化するためには「専門的なアドバイザーの知見を戦略的に活用する」という方法があるということも覚えておくと、難しい案件に直面した際に役に立ちます。

構造設計の専門家に相談できるおすすめサービス

プロジェクトの成功は、初期段階での地盤・構造計画の質にかかっています。外部の専門的な知見を活用し、コスト最適化と業務改善を実現するためのソリューションサービスを紹介します。

専門家からの中立的なセカンドオピニオンは、経験の浅い若手設計者にとって、自信を持って次に進むための戦略的な保険になってくれます。

■建築基礎の総合アドバイザー「SKYパイルソリューション」

※引用:SKYエンジニアリング

建築基礎の総合アドバイザー。プロジェクトの初期フェーズから利用することで、地盤改良と上部構造の最適なバランスを追求できます。従来の単なる技術的アドバイスの枠を超え、プロジェクト全体を最適化する視点での提案を受けることにより、従来のやり方では見出せなかったコスト削減の糸口を発見できる可能性が高まります。

有料級のサービスでありながら、スタンダードプランは無料で利用できる点も大きなメリットです。

| サービス詳細 | |

| コンサルティング範囲 | 地盤調査・構造計画、上部構造を含めた総合的な構造計画提案、工法選定の情報整理サポートと技術的アドバイス。 |

| 独自の強み | 複数の工法を熟知した構造設計者が担当。質の高い技術的なアドバイスと、全体最適化の視点を提供。 |

| コスト貢献 | プロジェクト初期から関与し、全体の最適化を図ることで無駄なコストを削減。最適な費用対効果の工法を選び出すための情報整理・技術助言をサポート。 |

| ぜひ活用したいシーン | ・費用対効果が最も高い工法を初期段階で見極めたい時 ・安全性を確保しつつ全体コストを抑制する最適なプランを検討したい時。 ・敷地内でボーリングデータやSWS試験の結果に不陸があり、どの支持力で設計すべきか判断に迷う時。 ・設計経験の少ない特殊な地盤(液状化リスクが高い、超軟弱地盤、傾斜地など)での工法選定と構造計画の妥当性を確認したい時。 ・複数の地盤改良業者から届いた見積もりの工法や単価に大きな差があり、どれが最も適正か中立的な意見を聞きたい時。 ・安全側に寄りすぎて杭長が必要以上に長くなっている疑いがある場合、より経済的な支持層選定や杭長短縮の可能性を検証したい時。 ・施主や事業主に対して、特定の基礎工法を選定した技術的・経済的根拠を・分かりやすく説明するための根拠資料が欲しい時。 ・新しい地盤改良工法や杭工法をプロジェクトに採用する際、技術的なリスクや適用性について専門家のセカンドオピニオンが欲しい時。 など |

地盤データが明確で、杭基礎の見積もりに納得がいっている案件なら、無料ツールで十分です。

しかし、以下のような判断の迷いや不安が残る状況では、中立的な立場の専門家に確認を取ることが、あなたの設計者としての信用を守る最善策です。

- SWS試験の結果が不安定で、許容支持力の判断基準に自信が持てない

- 複数の地盤改良業者から出たコスト比較の見積もりに大きな差があり、どれが適正か分からない

- 「安全側」に倒しすぎた設計で、コスト削減できる余地がないか検証したい

まとめ|ミスが許されない基礎設計。判断に迷ったらプロへ相談が最善策

ボーリング調査などから得た「点情報」から最適な設計判断ができる、地盤と基礎の分野に強い設計者は、「情報の不確実性」と「致命的なリスク」の両方をマネジメントできる貴重な存在であり、市場価値が高い人材といえます。

私たちストラボも、杭・地盤の知識や経験が豊富な構造設計者は、能力と経験を活かし、正当に評価される環境で活躍してほしいと考えています。

構造設計者を各サービスで強力サポート!

-

- ストラボnavi<就職・転職エージェント>

特化したスキルを持つエンジニアに見合う好条件の転職を支援。企業には、大手エージェントの応募頼みでは出会いにくい専門性を持ったエンジニアをご紹介しています。 - ストラボpartner<副業・独立サポート>

マッチングしたエンジニアとクライアント企業が滞りなく契約を満了できるよう、時にはストラボ担当者が技術的アドバイス等を通してサポートします。 - ストラボschool<構造設計スキルアップ>

2026年リリース予定のサービス。構造設計の実務に役立つ各種講座を準備中です。知識と実務を一体化させて実力をつけていきたい若手構造設計者の方を、全国どこでも、オンラインで支援します。

-

-

今回ご紹介した手軽に使える無料サービスを利用して経験値を増やしつつ、判断が難しい案件では、構造のプロの知見を活用することも検討しましょう。中立的な立場から、効率的でコストパフォーマンスに優れた適切な基礎工法の検討をサポートしてくれるはずです。

- ストラボnavi<就職・転職エージェント>

監修者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)

株式会社ストラボ 代表取締役

オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。

2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。

構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。