インターネット上で「構造設計 やめとけ」を検索すると、「残業が多い」「責任が重い」などの体験談が目立ちます。

安心と同時に不安を覚えるのは自然ですが、これは一部の事例にすぎません。

一方で、業界共通の課題が背景にあるのも事実。キャリアを考えるなら現実に向き合うことが大切です。

本記事では、その背景を客観的に整理し、構造設計者が直面しやすい「つらい」の実態を見ていきます。

>構造設計者の成長支援プラットフォーム「ストラボ」

構造設計者はやめとけと言われる5つの理由

構造設計という仕事は、建物の安全を守る誇りある職種である一方で、「やめとけ」と言われることも多いのが実情です。ネットの噂話だけでは片付けられない、現場ならではの課題を見ていきましょう。

① 慢性的な長時間労働と納期のプレッシャー

構造設計は、確認申請や施工工程に合わせた厳しい納期の中で業務量が膨らみ、長時間労働になりがちです。

遅れは工期全体に直結するため、常に強いプレッシャーがあります。

意匠・設備の変更は、スパンや基礎の再検討、計算書・図面の修正へ波及し、短期間の大量手直しを招きます。

初期段階での合意不足や条件変更による“手戻り”は、それまでの努力が水の泡になり、わずかなミスでも全体へ影響します。

「納期は必ず守る」という責任感が、疲労をさらに強めます。

② 命を左右する責任の重さと精神的負担

構造設計は人命に直結する判断の連続です。

耐震や安全の計算に誤りがあれば、倒壊など重大事故につながり、設計者は法的・社会的責任を問われる場合もあります。

常に高い集中力を求められ、

「あの計算、本当に間違ってなかったかな」

「図面で納まりを間違えていないだろうか」

と、納品後にこうした不安を抱えた経験があるのではないでしょうか。

特に、東日本大震災のような大規模災害を経験すると、構造設計の役割の重大さを肌で感じ、さらにプレッシャーを感じる人も多いようです。

③ 給与や待遇が労働に見合わない

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」では、建築技術者の所定内給与が月額約42万円と記載されています。

この金額を年収換算するとおおよそ年収600万円台前半となり、他産業の平均よりやや高めの水準となります。

本統計は「建築技術者」全体を対象にしたものですが、長時間労働や責任の重さを踏まえると、構造設計者の賃金は「労働に見合わない」と感じられる場面が多いのが実情です。

<参照>厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

https://www.mhlw.go.jp/content/001140405.pdf

④ キャリアパスの選択肢が少なく、先行きが見えにくい

構造設計は専門職でありながら、将来像が見えにくい仕事です。

大手にいても管理職やPMの枠は限られ、「このまま経験を積んで何になるのか」と不安を抱きがち。

評価も「正しく仕上げて当たり前」が前提で、営業のように成果が数値化されにくい一方、ミスだけ強く責任を問われやすく不公平感が生まれます。

さらに30代以降は技術に加えてマネジメント力・コミュニケーション力が必須ですが、長時間労働で学ぶ余力を取りにくく、結果としてキャリアが停滞しやすいのが実情です。

⑤ 人材不足で業務が一人に集中しやすい職場環境

建設業界は深刻な人材不足で、構造設計も例外ではありません。

若手が育たずベテランに頼る体制となり、少人数で多案件を回すため業務が個人に集中し、過重労働と離職を招く悪循環が起きがちです。

若手が十分なOJTを受けられず成長機会が得られないことで早期離職してしまい、さらに人手不足が加速するという負のループに陥ります。

構造設計は特に専門性が高いため、この教育・育成がままならないことで、将来的な構造設計者不足をさらに深刻化させています

ここまで読んで「やっぱり厳しい…」と感じたかもしれません。

でも大丈夫。最初はみんな迷います。

構造設計は、中学レベルの数学が分かれば入口に立てます。

数字を見ること自体に嫌悪感がないなら十分素質があります。

いまの“しんどさ”の多くは、業界全体の納期や手戻りという構造的な事情に由来し、あなた個人の資質不足ではありません。

周りの同世代を見ても、進歩の差は才能ではなく“経験の母数”。

不安になったら、構造設計者の成長支援プラットフォーム「ストラボ」を覗いてみてください。

>構造設計者の成長支援プラットフォーム「ストラボ」

構造設計が向いていない人・つらいと感じやすい人

構造設計は大きなやりがいがある仕事ですが、緻密さや責任感が求められるため、「思っていた以上に大変だ」と感じる人もいます。

構造設計者の主な仕事内容

構造設計者が日々担っている業務は、単なる計算だけではありません。

その「幅広さ」と「緻密さ」が、負荷大きくなりがちです。

- 設計業務

- 調整業務

- 確認審査機関への対応

- 現場対応

- 工事監理

特に審査対応や現場対応は、予期せぬトラブルや調整の遅延で時間外の対応が求められやすいです。

「つらい」と感じやすい性格や適性

構造設計は、長時間集中して構造計算や作図を続ける力と、関係者に対して論理的に説明する力を同時に必要とします。そのため、次のような特徴を持つ人は「つらい」と感じやすい傾向があります。

- 細かな数値・図面修正が苦手

構造設計では誤差が安全に直結するため妥協が許されない。 - 長時間集中が続かない

計算・作図は数時間単位の没頭が前提。集中切れはミスと納期遅れを招きやすい。 - プレッシャーに弱い

「もしミスをしたら」という不安を抱え込みやすく、消耗しやすい。 - 論理的な説明が苦手

意匠・施工・審査への説明が不十分だと、手戻りや不信感につながる。

構造設計者が現場で感じる「やめたくなる瞬間」

構造設計者にアンケートを実施し、「やめたくなる瞬間」を回答してもらいました。

- 積み重ねた設計作業が、施主の方針変更で一瞬にして白紙に戻り修正する必要が出たとき。

- 修正や変更が多すぎて、なかなか設計が前に進まず、「このままでは納期に間に合わない」と焦燥感に襲われたとき。

- 納期間際に、審査機関や施主から無理な変更を言われたとき。

- 案件が重なり、優先順位をつけて作業を進めるのが難しいとき。

- 給与を時給に換算すると、労働量と見合わないと感じたとき。

- 1年前と比べて自分の成長が見えなかったとき。

どの瞬間も、構造設計者なら一度は経験があるのではないでしょうか。

日々の積み重ねの中で、こうした思いが重なると「もう、やめたい」という気持ちに変わってしまうのです。

「向いていないのかも」と感じても、性格の問題とは限りません。

準備不足や環境ミスマッチは、配置替え・役割見直し・標準化ツール導入だけでも負担は大きく減ります。

数字に強い抵抗がなく中学レベルの数学が分かるなら、挑戦を続ける価値は十分。

多くの構造設計者も悩みながら一歩ずつ前進してきました。結論を急がず、ときに休みつつ進めば、状況は変えられます。

構造設計が向いている人

構造設計が向いている人

構造設計が向いていて、設計の現場で真に信頼され、結果を出せる人は、単に計算が速いだけでなく、以下のような姿勢と思考力を持っています。

- 責任感が強く、成果に対して誠実に向き合える人

- 論理性と説明力

- 粘り強さと工夫

- 学び続ける姿勢

構造設計を続けるメリットと、やりがい・魅力

「やめとけ」と言われることもある構造設計ですが、実際に現場で続けている人の多くは大きなやりがいを感じています。

本節では、専門性・社会的意義・市場価値という3つの視点から、構造設計のやりがいや魅力を整理してみましょう。

続けるメリット① 専門性がキャリアの一生の武器になる

構造設計の知識と経験は、一度身につければ一生もののスキルです。

建物の規模や構造種別が変わっても通用する「環境に左右されにくい専門性」は、長期的に見て大きな安心材料になります。

ゼネコンや設計事務所から副業・独立でキャリアチェンジしても活躍できるチャンスが広がります。

続けるメリット② 人々の安全を陰で守る大きな誇りを実感できる

構造設計は直接「ありがとう」と言われにくい仕事ですが、災害や事故のたびに、構造設計の重要性は再認識されます。

「社会を陰で支える仕事」であることを実感できるのは、構造設計ならではのやりがいです。

特に、自分が設計した建物が、地震で被害なく建ち続けたときの達成感と安堵感は、何物にも代えがたいものです。

続けるメリット③ 人材不足により将来にわたり市場価値が高まる

建設業界全体で若手人材が不足しているため、若手〜中堅の構造設計者は「希少人材」としてますます価値を高めていくでしょう。

建設業適正取引推進機構の調査によると、建設業従事者のうち55歳以上が36.6%を占める一方、29歳以下はわずか11.6%にとどまっています。

経験豊富な構造設計者は、引く手あまたなのが現実です。

<参照>国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 改正建設業法について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001855436.pdf

AIの進化で構造設計の仕事はなくなる?将来性を考える

AIや自動化技術の進化はめざましく、「AIに仕事を奪われるのでは?」と不安を感じる構造設計者も少なくありません。

しかし実際は構造設計の仕事が完全になくなることはありません。

構造計算はAIで代替できる?

AIが得意なのは、定型的な計算やルールが明確な作業です。

正解が一つに決まる処理や、繰り返しの多い単純作業は、自動化によって効率化が進んでいくでしょう。

しかし、構造設計の仕事の最も難しい部分は単純な計算ではありません。

構造設計の核心は、人と人の調整を通じて「これしかない」という物件ごとの正解を導き出すことです。

施主、意匠、設備、施工といった異なる立場の人々が関わり、時に矛盾する要望や制約をすり合わせながら進めるのが構造設計です。

なぜ人間が必要なのか?

- 判断の「あいまいさ」への対応:

地盤条件や設計荷重は、必ずしも単純な数値で割り切れるものではありません。

「安全性を確保しつつ、コストを抑える」という、相反する目標のバランスを取るには、工学的な経験と人間的な価値判断が必要です。 - 施主の「想い」の具現化:

構造設計は、意匠設計の「こういう建物にしたい」という想いを、工学的な制約の中でいかに最大限に実現するか、という創意工夫の連続です。

AIにはこの創造性や交渉力、倫理観がありません。

AIがどれだけ賢くなっても、「人と人」が絡む領域を完全に代替することはできません。

技術進化をキャリアにどう活かすか

AIの進化を「脅威」と捉えるのではなく、「自分の強みを伸ばすチャンス」と考えることが重要です。

定型作業をAIに任せることで、構造設計者はより高度な判断や提案に時間を使えるようになります。

AIを使いこなし、設計の効率化と品質向上を両立できる人材は今後ますます重宝され、構造設計の未来を切り開き、キャリアを広げられる存在になるでしょう。

>構造設計者の転職なら「ストラボnavi」へ

「やめたい本音」と「続けたい気持ち」の向き合い方

構造設計の現場では、「やめたい」と感じることがあります。

大切なのは、この「やめたい本音」と「続けたい気持ち」を無視せずに向き合うことです。

ステップ1:「やめたい理由」を分解する

-

仕事の内容が合わない

命に関わる責任や高い緻密性が根本的にストレス

→ 解決策:職種転換・キャリアチェンジを検討。労働環境が負担

長時間労働/待遇不満/人間関係/非効率プロセス

→ 解決策:同業他社への転職、部署異動、業務改善で是正。将来の不安が先行している

昇進できない・AIに仕事が取られる・成長できない

→ 解決:資格(構造設計一級建築士など)取得に投資し市場価値を高める。

ステップ2:「続けたい気持ち」をメリットに変換する

「続けている理由」を感情論ではなく、具体的なメリットとして書き出しましょう。

- 「竣工の喜び」を感じるなら

大規模プロジェクト志向の企業への転職や、リーダーとしての挑戦する。 - 「計算は得意」だと感じる

論理的思考を活かして、 高度な解析専門の分野や、建設テック企業でのシステム開発をはじめる。 - 「専門知識が惜しい」と感じるなら

専門性を活かして独立開業やコンサルタントとして、裁量を持って働く。

ぜひノートに「やめたい理由」と「続けたい理由」を書き出して整理してみてください。

「何にストレスを感じて、何にやりがいを見いだしているか」が驚くほど明確になるはずです。

キャリアの選択肢|辞める・続ける・環境を変える

構造設計を続けるか、辞めるか――悩むときに大切なのは「選択肢は一つではない」と知ることです。

今の環境で工夫して続ける道もあれば、転職や異業種に挑戦して新しい可能性を広げる道もあります。

ここでは代表的な3つのキャリアの選び方を整理しました。

1. 今の環境で続ける道:働き方を「デザイン」する

今の職場で続けることも、一つの現実的な選択肢です。職場環境を変えなくても、工夫次第で働き方やキャリアを改善できる余地があります。

- 働き方の交渉をする

業務負担や働き方の悩みを具体的に上司に相談しましょう。ただ不満を伝えるのではなく、「この業務を効率化すれば、月〇時間の残業を削減できる」といった具体的な提案をすることが大切です。 - 専門性を高める

RC造やS造、特殊な免震構造など、自分の得意分野を社内で明確にアピールすれば、頼られる存在となり、裁量の大きい仕事を任されやすくなります。 - 資格と技術で評価を変える

構造設計一級建築士やBIMなどの新技術を習得し、「替えの効かない人材」になることで、評価や待遇の改善につながります。

2. 同業他社へ転職する道:経験を「武器」にする戦略

もし今の職場環境が合わないなら、同業他社へ転職するという選択があります。

同じ構造設計でも会社によって案件規模や分業体制、働き方が大きく異なるからです。

転職先ごとの活かせる経験

- 大手ゼネコンや組織設計事務所

大規模・超高層などダイナミックな案件に携われます。高い給与水準を期待でき、大規模解析経験やマネジメント経験が活かせます。 - 中小の構造設計事務

企画から工事監理まで一気通貫で関われることが多く、裁量が大きいのが特徴です。中小規模の建物における多岐にわたる設計経験が有利に働きます。 - 建設コンサルタント

防災・インフラ分野の構造計算を担うため、安定性が高い傾向があります。耐震診断・補強の経験や、法的な知識が特に活かされます。

転職成功のポイント

構造設計者の転職の成功のポイントは、実績を「数値」と「役割」で語ることです。

自分が携わった建物の用途、構造種別、延床面積、設計ルートを具体的にまとめましょう。

構造計算を担当しただけでなく、「意匠変更に対して3案を提案し、コストを10%削減した」など、課題解決能力をアピールすることが重要です。

3. 異業種へ転職する道:論理的思考を「再定義」する

「構造設計そのものから離れたい」という場合、異業種転職も現実的な選択肢です。

培ったスキルは建築以外の分野でも活かせます。

構造設計のスキルが活きる異業種での職種例

- ITコンサルタントや企画・業務改善職

- 損害保険会社の査定や金融機関の物件審査

- 建設テック企業(BIM・AI開発)やソフトウェアエンジニア

異業種へのキャリアチェンジには、即戦力としての評価が低いために、年収が一時的に下がる可能性があります。

しかし、転職活動の軸を整理して判断することで、後悔のない選択ができます。

「やめとけ」の声を鵜呑みにせず、自分に合った未来を選ぼう

転職やキャリアを考えるとき「構造設計はやめとけ」という声は確かに現実の厳しさを映します。

しかし、その一言で将来を決めるのはもったいありません。ネガティブな意見の背景を理解し、自分が納得できる選択をしましょう。

構造設計は厳しさと同時に、竣工の達成感や“人の安全を支える誇り”という大きなやりがいがあります。

両者を天秤にかけ、「どこまで許容できるか/何に最も喜びを感じるか」を軸に決めることが、後悔しない第一歩です。

迷うときは専門特化の支援を活用し、強みと市場価値を客観的に整理しましょう。

小さな一歩の行動が、キャリアの未来を切り拓きます。

構造設計者の転職なら「ストラボnavi」

転職を考えるときに「どこに相談すればいいのか分からない」という声をよく耳にします。

構造設計は高度で専門性の高い分野のため、一般的な転職エージェントでは仕事内容や強みを十分に理解してもらえないこともあります。

1. ぴったりの求人に出会えるマッチング

「ストラボnavi」では、構造種別・用途・規模・設計フェーズ、志向(大規模挑戦/裁量重視 など)まで深掘りヒアリング。

求人票では見えない条件も踏まえ、ミスマッチを最小化します。

「ストラボnavi」の強みは、構造設計を深く理解したキャリアアドバイザーが担当することです。

一般的な転職エージェントでは「設計経験あり」とひとまとめにされてしまうこともありますが、これまでに経験してきた構造種別・建物用途・案件規模・設計フェーズまで具体的にヒアリングするため、ミスマッチの少ない「ぴったりの求人」に出会えるのです。

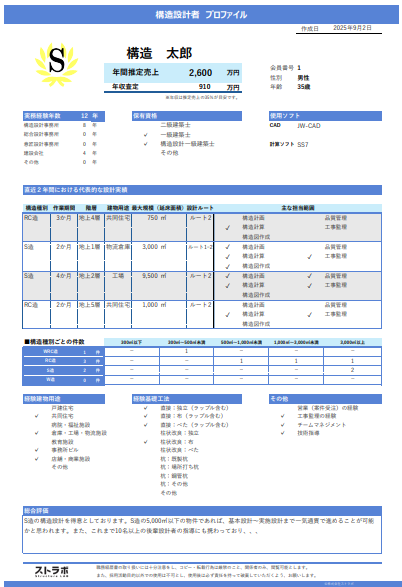

2. 「この人なら安心」を叶えるスキルの見える化

転職活動で構造設計者が不安になりやすいのが、「自分のスキルや経験が正しく評価されるのか」という点です。

そこで「ストラボnavi」では、構造設計者のスキルを独自の仕組みで「見える化」しています。

過去に設計を担当した構造種別、建物用途、延床面積、設計ルート、担当範囲、作業期間といった設計実績を細かく整理し、代表的な案件をまとめます。

さらに、保有資格やチームマネジメントの経験なども加味して評価を行い、スキルランクを決定します。

3. まずは無料相談から気軽に

転職は大きな決断だからこそ、最初の一歩に迷うのは当然です。「転職すべきかまだ分からない」「現職で続けるべきか悩む」といった段階でも、一人で抱え込む必要はありません。

「ストラボnavi」は無理に転職を勧めず、本人の意思を尊重してキャリア全体を伴走支援します。

気軽に相談いただくことで、強みと進む方向性を客観的に見直せ、次の一歩を前向きに踏み出せるようになります。

>構造設計者の転職なら「ストラボnavi」へ

監修者

小林 玄彦(こばやし はるひこ)

株式会社ストラボ 代表取締役

オリジナル工法の開発やブランディングにも注力し、創業期から同社の規模拡大に貢献。

2024年に株式会社ストラボを創業し、構造設計者のための成長支援プラットフォーム「ストラボ」をローンチ。

構造設計者の社会的価値を最大化することを使命とし、構造設計業界や組織、そこで働く社員が価値観を共有し、他社との差別化を図ることで、構造設計者の価値を誇りをもって伝えられるようサポートしている。